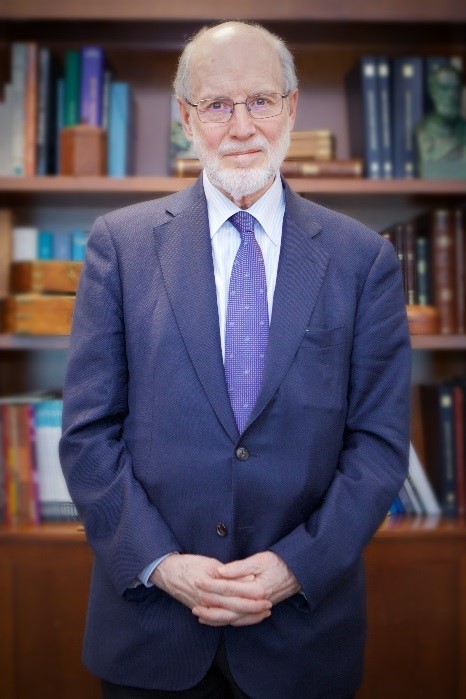

Diego Gracia Guillén, médico, escritor y filósofo español especialista en Psicología y Psiquiatría y uno de los grandes expertos en bioética de nuestro país, ha protagonizado la primera sesión plenaria del XXVIII Congreso Nacional de Psiquiatría, que ha abierto hoy sus puertas en Zaragoza.

¿Por qué el título “El animal deliberante”? ¿Qué implicaciones tiene el concepto de “deliberación” para la autodefinición del ser humano y cómo se diferencia de otras facultades como la razón o la simple elección?

La definición clásica de ser humano la dio Aristóteles: “animal racional”. De ahí la hemos aprendido todos. Lo que se tradujo al latín por “rationalis” es el término griego “lógos”, que en Aristóteles significa varias cosas, porque engloba varios tipos distintos de razonamiento. Hay razonamientos que dan certeza y hay otros que dan solo probabilidad u opinión. Lo que Aristóteles quiso decir fue esto segundo, y sin embargo sus intérpretes se equivocaron y lo interpretaron en el primer sentido. De ahí que la mejor traducción no sea la de “animal racional” sino la de “animal razonable” o “animal deliberativo”.

Usted señala que las decisiones casi nunca se toman en condiciones de certeza. ¿Cuál es el mayor error o la principal simplificación que cometemos al abordar la toma de decisiones, tanto a nivel individual como colectivo? ¿Puede aplicarse esto al ámbito médico?

En lógica es usual distinguir dos tipos de juicios, los llamados “analíticos” y los “sintéticos”. Los primeros se dan sobre todo en matemáticas, y los segundos son los propios de las ciencias experimentales, por ejemplo, la medicina. Estos últimos juicios no dan verdad absoluta, como los primeros, sino solo probabilidad. Es, por ejemplo, el tipo de verdad que da el mejor método que tenemos para probar la eficacia y seguridad de los productos que utilizamos, el ensayo clínico. Este no da verdad sino solo probabilidad, reduce la incertidumbre, pero no la anula. Y la incertidumbre provoca un sentimiento inconsciente de angustia, lo que dispara los llamados mecanismos inconscientes de defensa que describió Freud, el primero de los cuales es la negación. Y esta hace que nos engañemos, haciendo pasar nuestros juicios meramente probabilísticos por juicios completamente verdaderos o ciertos. Y de ese modo nos equivocamos y equivocamos también a los pacientes. Es una equivocación, además, difícil de corregir, debido a su carácter de inconsciente. Nos equivocamos y no nos damos cuenta de ello.

Si tuviera que darle un consejo práctico a un psiquiatra que se enfrenta a una decisión compleja e incierta, ¿cuál sería el paso esencial que nunca debe omitir al iniciar un proceso de deliberación?

Lo primero es tener clara conciencia del tipo de razonamiento lógico que estamos utilizando cuando hacemos un diagnóstico o ponemos un tratamiento. Porque el error en este punto se arrastra a todo el proceso ulterior y puede tener graves consecuencias. Uno de los problemas que tenemos es que no somos conscientes de los tipos de razonamientos que utilizamos en la práctica clínica, lo cual hace que con frecuencia nos equivoquemos y equivoquemos también al paciente. Es un defecto de formación que arrastramos desde mucho antes de llegar a la Facultad de medicina, desde la escuela primaria.

¿Qué papel juega la metodología de la deliberación en la Bioética, campo del que usted es una referencia?

La deliberación es el procedimiento que tenemos los seres humanos para tomar decisiones correctas en condiciones de incertidumbre. Si las condiciones son de certeza, entonces no hay deliberación sino demostración. En esta las valencias finales son dos, verdadero y falso. Pero en la deliberación las valencias finales no son esas, sino prudente e imprudente. Cuando conducimos un coche no se nos puede pedir que no tengamos un accidente, pero sí que seamos prudentes. Y esto mismo sucede en medicina, y por supuesto también en bioética. Los juicios morales se parecen en esto mucho a los juicios clínicos. Por eso en ambos la deliberación es tan importante. El objeto de una sesión clínica es precisamente ese, deliberar sobre un caso a fin de tomar la decisión más prudente y sensata posible.

¿Cómo se aplica la teoría de la deliberación que propone a los grandes dilemas éticos y sociales de la actualidad, como la inteligencia artificial, el final de la vida o las crisis sanitarias?

En el mundo de la deliberación está prohibido hablar de dilemas. Este es un término que procede del griego y que significa “dos salidas”, algo que solo se da en el razonamiento apodíctico o demostrativo, pero no en el prudencial o deliberativo. Aquí hablamos no de dilemas sino de “problemas”, es decir, de conflictos con ‘n’ salidas que tenemos que identificar, para ver luego cuál es la preferible. Y el hecho de que convirtamos, por supuesto inconscientemente, los problemas en dilemas, es síntoma claro de nuestra tendencia a ignorar la incertidumbre y actuar como si estuviéramos en condiciones de certeza. Es un salto que llevamos a cabo inconscientemente, sin darnos cuenta, pero que tiene consecuencias muy negativas, no solo en ética sino también en medicina y en general en la vida práctica. Los médicos tenemos que aprender a deliberar, cosa que tiene su técnica. Pero lo mismo hay que decir de otras muchas profesiones, como por ejemplo los jueces. Y este tendría que ser también el método propio de políticos y de legisladores, si bien en la práctica parecen moverse muchas veces más por intereses particulares que por cualquier otro criterio.

Si tuviera que resumir en una frase el mensaje más importante de su ponencia que el público debe llevarse, ¿cuál sería?

Los seres humanos en general, y los médicos en particular, tienen que aprender a tomar decisiones prudentes en condiciones de incertidumbre. Eso exige tener unos ciertos conocimientos de lógica, y sobre todo un cierto entrenamiento en el método de la deliberación, cosa que brilla por su ausencia, tanto en los distintos niveles de enseñanza como en la formación médica. Es un defecto que es preciso corregir. Y cuando no se ha aprendido durante los años de formación, es preciso aprenderlo como parte de la formación continuada durante los años de ejercicio profesional.